五一节前的饭桌上,小儿忽掷箸,眸中星子乱溅:“妈妈,我最爱冬天。”拭其唇边饭粒,笑问:“冬寒刺骨,何喜之有?”他皱鼻如松鼠:“唯此季,吾鼻方恭顺,许我嗅得饭香。”长姊闻言倾身,若发现新航路:“南国湿润,或可日日得闻!”稚子雀跃,击案如鼓:“南迁!南迁!要嗅尽妈妈的味道!”我叹房价如山,父忽道:“汉中亦类江南,价廉如许。”小儿拍案而起,若将军点兵:“购宅!转学!”

想那汉水之滨,不过千里,遂成行。——此去非逃世,实乃寻一处让鼻子不再叛变的江南。

当高铁穿越秦岭隧道,窗外骤然明亮的阳光将汉中盆地镀上一层金色时,我忽然理解了司马迁“天府之国”的赞叹。这座被汉江滋养两千年的古城,正以斑驳的城墙、苍翠的古柏和街头飘香的核桃馍,向我展开一部立体的民族史诗。

晨光漫过东关正街的青石板,每一块凹陷处都蓄着昨夜的露水,像未干的墨迹。老茶馆的木门“吱呀”一声推开,汉中的晨雾里便漾开了仙毫的清气。须发皆白的老者坐在斑驳的八仙桌旁,手指叩着枣木桌面,用古老的汉中方言吟唱《大风歌》。那声调里藏着古汉语的入声韵尾,像一粒沉睡千年的种子,突然在晨光里发了芽。墙上的老照片中,西北联大的师生们长衫翩翩,站在汉江边的礁石上诵读《论语》,江风翻动书页的声音,仿佛穿透泛黄的相纸传来。

老板娘端来青瓷碗盛的菜豆腐,碗底沉着张骞出使西域前的乡愁。洁白的豆花上浮着几粒朱红枸杞,像文化长河里永不褪色的中国红,又像历史卷轴上钤盖的印章。茶客们用粗瓷勺轻轻搅动,碗中便荡开两千年的涟漪——那是大豆在秦岭脚下生根时,汉水第一次记录下的文明脉动。

穿校服的少年跑过湿漉漉的街面,书包里装着《诗经》和计算器。老茶馆突然响起秦腔,高亢的唱腔惊飞了檐下的麻雀,羽翼掠过头顶“古汉台"的匾额,那三个褪金的字,正默默注视着新旧的更迭。

此刻,晨光斜照在青石板的凹陷处,昨夜的雨水正在蒸发。要不了多久,这些微小的水洼就会消失,但浸透在石板深处的千年记忆,永远会在某个清晨,随着第一缕茶香醒来。

韩信曾站立过的土台,如今已生出茸茸绿草,草尖坠着露水,像未及滚落的将印。我蹲下身,指尖触到一片汉代瓦当——粗粝的陶土摩挲着指纹,那些蜿蜒的云纹突然活了,朱雀的羽翼在晨曦中轻轻震颤。两千年前的匠人大概不会想到,他捏塑的这片陶土,会与紫禁城的琉璃瓦共享同一种血脉的搏动。

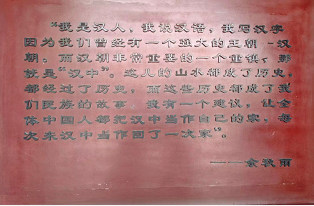

汉中博物馆的灯光下,青铜钫静静伫立。“汉并天下”的铭文在玻璃展柜里流淌着幽光,四个字突然灼痛了我的眼睛。就是在这里,在汉水拐弯的地方,一个文明完成了它的胎动。那些刻在青铜上的笔画,后来长成了“汉字”的筋骨;那些飘在汉水上的吟哦,最终化作了"汉语"的平仄。

风从秦岭吹来,带着草木的清气。恍惚间,我听见金戈铁马的碰撞声、书简展开的沙沙声、织机穿梭的唧唧声——它们都在说:你看,我们从未走远。汉水汤汤,每一滴都映照着文明的倒影;秦岭巍巍,每一寸都镌刻着记忆的年轮。此刻,我的掌纹正与瓦当的纹路重叠,如同两个时空的密语在此刻对接。

夕阳西沉时,汉江泛起粼粼金光。我知道,那是最古老的文字在河面上书写新的篇章。

两千年前,秦岭的悬崖不会说话。直到第一柄铁钎凿进山体,火星迸溅,石屑纷飞。那些无名的工匠,用血肉之躯丈量绝壁,一寸寸地开凿、架木、铺板……栈道像一道伤疤,又像一条血脉,硬生生刻进了秦岭的胸膛。他们或许不曾想过,自己挥汗如雨的瞬间,会成为后人仰望的永恒。栈道修成,马蹄声便踏碎了寂静。张骞的使团从这里走过,带着西域的风沙和葡萄的种子;诸葛亮的军队从这里走过,火把照亮了深夜的崖壁,也照亮了蜀汉最后的倔强。多少将士的铠甲在此碰撞,多少商旅的驼铃在此回荡。栈道的木板被磨得发亮,像一块块被岁月盘出包浆的骨头,沉默地记录着每一个踩过它的生命。

后来,文人来了。他们站在摇晃的栈道上,望着脚下的深渊和头顶的一线天,忽然懂得了什么是“绝处逢生”。于是,他们提笔蘸墨,在石门崖壁上刻下心声。“衮雪”二字,是曹操的豪迈;“石门颂”的汉隶,是工匠的虔诚;“玉盆”的题刻,是过客的惊叹。这些字,不是刻在石头上,而是刻在时间的脊梁上。

再后来,石门水库蓄水,古栈道沉入水底。有人说,这是文明的牺牲;可那些字,那些路,那些故事,早已渗进了汉江的水里。如今,新栈道沿着山势蜿蜒,游人的笑声在峡谷回荡。但只要你静下来,把耳朵贴近石壁——或许还能听见,两千年前的凿击声、马蹄声、吟诵声……那是一个民族,从未停止的心跳。

秦岭之南,汉水之畔,龙头山静卧千年。山势如龙,自云端垂首,俯瞰人间沧桑。石阶蜿蜒而上,每一级都沉淀着时光的印记,青苔在石缝间书写无人能辨的古老文字。山腰处,残碑断碣半埋黄土。指尖抚过风化剥蚀的刻痕,仿佛触摸到汉代戍卒的铠甲、三国将士的剑戟。山风掠过松林,传来金戈铁马的回响,那是诸葛亮北伐时在此驻军的号角,是张鲁五斗米道在此传教的钟声。山顶古寺的飞檐挑起一轮明月,瓦当上的兽面已被岁月磨平棱角。香炉里三炷残香袅袅,与山岚交融,将历代文人题咏的诗句都氤氲成水墨。某块不起眼的石壁上,陆游"细雨骑驴入剑门"的笔意若隐若现,而更古老的岩画里,还藏着羌人祭祀的篝火。下山时暮色四合,整座山化为青铜鼎的剪影。汉江在远处闪着粼光,像从鼎身淌下的青绿铜锈。忽然明白这山为何名为"龙头"——它始终昂首向着北方,将秦巴山脉的往事,都化作吞吐云雾的叹息。

这座城教会我,民族自豪感从来不是抽象的概念。它是孩童临摹碑帖时歪斜的第一笔,是游子行李箱里的镇巴腊肉,是航天工程师电脑屏保上的石门十三品,更是每个中国人生命里那些与文明长河相遇的惊艳瞬间。当高铁再度穿越秦岭,我摩挲着相机里定格的汉江晨雾,知道有些骄傲,早已如同汉水滋养的稻米,生长在我们的骨血之中。