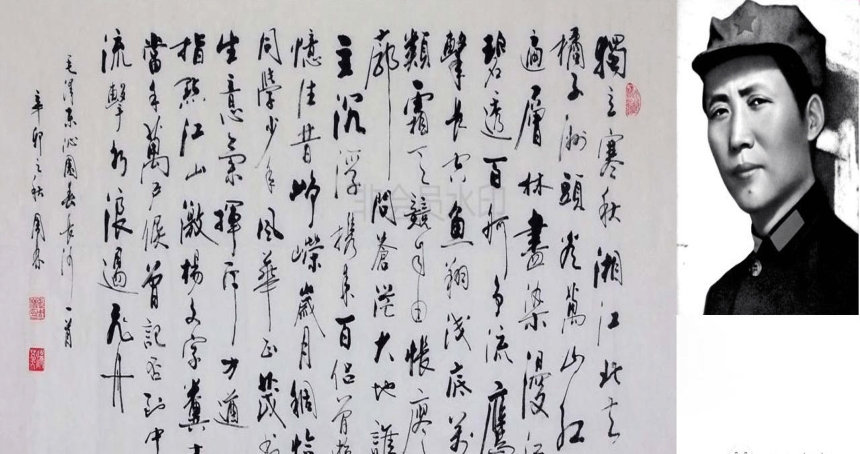

《沁园春・长沙》是毛泽东青年时代的巅峰之作,以其磅礴的气势和深邃的哲思,成为中国革命诗词的典范。这首词创作于 1925 年深秋,正值毛泽东领导湖南农民运动的关键时期,面对军阀追捕与党内路线分歧的双重压力,他以革命者的胸襟与诗人的浪漫,将个人命运与时代洪流熔铸于笔端,为后世留下了一部激昂的青春宣言。

词的开篇 “独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”,以极简的笔触勾勒出诗人的孤独身影。此时的毛泽东正因湖南省长赵恒惕的追捕而隐居在长沙,但他并没有过分顾及个人安危,而是将目光投向更广阔的天地。“看万山红遍,层林尽染” 的壮丽秋景,并非只是单纯的自然景色描摹,而是革命者眼中的政治隐喻 ,岳麓山经霜的枫林化作燎原之火的象征,预示着即将到来的红色风暴。这种将自然景观革命化的书写手法,打破了中国传统文人 “悲秋”凄苦的惯例,赋予普通秋景以新内涵与生机。

“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由” 一句,构建起天地人三位一体的雄宏宇宙观。鹰的翱翔暗合《庄子》鲲鹏之志,却摒弃了道家的出世情怀;鱼的潜游化用《诗经》典故,赋予底层民众以历史主体地位。这种对生命自由的礼赞,实则是历史唯物主义的诗化表达,自然界的竞争法则映射到现实的人类社会,正是对当时 “阶级斗争” 的生动注脚。而 “问苍茫大地,谁主沉浮” 的追问,个人感觉是对屈原《天问》的精神的一种传承,也是马克思主义中国化的早期探索,预示着毛泽东即将在《中国社会各阶级的分析》中给出的答案:“工业无产阶级是我们革命的领导力量”。

下阕 “携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠” 的追叙,将镜头从自然拉回历史。毛泽东回忆起在湖南一师的求学时光,与蔡和森、何叔衡等同志 “指点江山,激扬文字” 的场景。“恰同学少年,风华正茂” 的集体肖像,不仅是对新民学会成员的真实写照,更塑造了中国革命史上第一代知识青年的典型形象,他们以 “粪土当年万户侯” 的气概,将传统士大夫的济世情怀升华为无产阶级的革命理想。

“到中流击水,浪遏飞舟” 的结尾堪称神来之笔。表面上是对湘江游泳经历的回忆,实则暗含双重隐喻:既是对《晋书》“中流击楫” 典故的创造性转化,预示着即将到来的武装革命;又是对个人意志的极致彰显,即便面对 “浪遏飞舟” 的险境,依然勇立潮头、搏击风浪。这种 “自信人生二百年,会当水击三千里” 的豪迈,正是毛泽东革命乐观主义精神的集中生动体现。

这首诗词带给我们的启示,在于其蕴含的青春哲学与奋斗精神。在 “万山红遍” 的意象中,我们看到的不仅是自然景观的壮美,更是革命者改造世界的决心;在 “浪遏飞舟” 的激越中,我们触摸到的不仅是历史的心跳,更是跨越时空的精神共鸣。

毛泽东笔下的 “同学少年”,用行动诠释了 “青春” 的真谛:真正的青春不在于年龄,而在于是否拥有 “主沉浮” 的勇毅与担当。正如习近平总书记所言:“当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代”。在实现中华民族伟大复兴的征程中,青年当以 “指点江山” 的豪情与 “激扬文字” 的锐气,将个人理想融入国家命运。

词中 “万类霜天竞自由” 的自然法则,在当代语境下可转化为 “敢于斗争、善于斗争” 的方法论。面对百年未有之大变局,我们既要保持 “鹰击长空” 的进取姿态,又要具备 “鱼翔浅底” 的务实精神,在危机中育先机、于变局中开新局。

“鱼翔浅底” 的意象,揭示了毛泽东早期群众路线思想的萌芽。在全面建设社会主义现代化国家的今天,这一思想依然具有强大的生命力和指导意义:只有扎根人民、依靠人民,才能真正实现 “万类霜天竞自由” 的理想境界。

《沁园春・长沙》犹如一座精神灯塔,照亮着一代又一代奋斗者的前行之路。它告诉我们:真正的奋进力量,源自对理想的执着追求;真正的英勇无畏,体现在面对困境时的从容笃定;真正的壮志豪情,终将在历史的淬炼中升华为推动社会进步的磅礴伟力。当新时代的 “同学少年” 再次站在时代潮头,仍能听见历史深处的召唤 ------到中流击水,浪遏飞舟!